「ギターを始めて数ヶ月経つのに、思うように上達しない...」「毎日練習しているのに、なかなか弾けるようにならない」そんな悩みを抱えていませんか?

実は、多くのギター初心者が同じ壁にぶつかっています。

上達が遅いのは才能がないからではありません。

正しい練習方法を知らないだけなのです。

この記事では、20年以上ギターを弾いてきた経験から、確実に上達できる実践的なメソッドをお伝えします。

今日から実践できる具体的なテクニックで、あなたのギター人生を変えてみませんか?

目次

- 1 1-1. 正しい姿勢とフォームの重要性

- 2 1-2. 効率的な練習時間の設定方法

- 3 1-3. 目標設定と進捗管理のコツ

- 4 2-1. 基本的なコードチェンジの練習法

- 5 2-2. ピッキングとストロークの正しい方法

- 6 2-3. フィンガリングの基礎トレーニング

- 7 3-1. バレーコードを確実に押さえる方法

- 8 3-2. スケール練習で表現力を向上させる

- 9 3-3. リズム感を鍛える実践的アプローチ

- 10 4-1. 1日30分で結果を出す練習スケジュール

- 11 4-2. ウォーミングアップからクールダウンまで

- 12 4-3. レベル別おすすめ練習曲リスト

- 13 5-1. スランプを脱出する心理的アプローチ

- 14 5-2. 指の痛みや疲労への対処法

- 15 5-3. モチベーション維持の具体的方法

- 16 6-1. ソロギターの基礎とアレンジ技法

- 17 6-2. ジャンル別演奏スタイルの習得

- 18 6-3. アドリブ演奏への第一歩

- 19 本文のまとめ

1-1. 正しい姿勢とフォームの重要性

ギター上達において最も見落とされがちでありながら、実は最重要な要素が「正しい姿勢とフォーム」です。

多くの初心者が技術的な練習に集中する一方で、基本的な構え方や座り方を軽視してしまい、結果として上達が遅れたり、体に負担をかけてしまうケースが非常に多く見られます。

正しい姿勢の基本は、まず椅子に深く腰掛け、背筋を伸ばすことから始まります。

プロのギタリストが教える上達のコツによると、猫背になったり、極端に前傾姿勢になったりすると、左手の動きが制限され、コードチェンジやフィンガリングに悪影響を与えます。

理想的な姿勢は、肩の力を抜き、ギターのボディを右足の上に乗せ、ネックが床と平行になるよう調整することです。

左手のフォームと右手のピックの持ち方

左手のフォームについては、親指をネックの裏側中央に位置させ、他の4本の指が弦に対して垂直に近い角度でアプローチできるようにします。

多くの初心者が犯しがちな間違いは、親指を巻き込んでしまったり、手首を曲げすぎたりすることです。

これにより指の可動域が制限され、クリーンな音が出せなくなります。

右手については、ピックを持つ際の力加減が重要です。

強く握りすぎると手首が硬くなり、スムーズなストロークができません。

逆に緩すぎるとピックが安定せず、正確なピッキングが困難になります。

適切な力加減は「卵を割らない程度」と例えられることが多く、この感覚を身につけることで演奏の安定性が格段に向上します。

また、練習環境も姿勢に大きく影響します。

適切な高さの椅子、譜面台、良好な照明など、長時間の練習に耐えられる環境を整えることで、無理のない自然な姿勢を維持できます。

ギターの上手い人が必ずやってきた本質的な練習では、どんな演奏スタイルを目指すにせよ、基本的なフォームの習得が上達の根幹になると強調されています。

正しい姿勢とフォームは、単に見た目の美しさのためではありません。

演奏の安定性、表現力の向上、怪我の予防、そして長期的な演奏活動を支える基盤となる要素です。

毎日の練習の始めに姿勢チェックを習慣化し、鏡を使って自分のフォームを客観視することをお勧めします。

1-2. 効率的な練習時間の設定方法

ギター上達において「量より質」という言葉がよく使われますが、実際にどのような時間配分で練習すれば最も効果的なのでしょうか?

多くの初心者が陥りがちな間違いは、「長時間練習すれば上手くなる」という思い込みです。

しかし、人間の集中力の持続時間や記憶の定着メカニズムを考慮すると、適切な時間設定こそが上達の鍵となります。

理想的な練習時間は、初心者の場合1日30分から1時間程度です。

重要なのは連続して長時間練習するのではなく、集中力が維持できる時間単位に分割することです。

例えば、30分の練習を朝と夜に分けて行う方が、2時間連続で練習するより効果的とされています。

これは脳の記憶定着プロセスと深く関係しており、短時間の集中練習を繰り返すことで、技術がより確実に身体に染み付きます。

練習時間の構成については、ウォーミングアップ(5分)、基礎練習(15分)、新しい技術の習得(10分)、既習内容の復習(5分)、クールダウン(5分)という配分が効果的です。

ウォーミングアップと基礎練習

ウォーミングアップでは軽いストレッチや基本的なコード押さえを行い、指と手首を温めます。

基礎練習では日々継続すべきスケールやコードチェンジなどの反復練習を行います。

新しい技術の習得時間は短めに設定し、無理をしないことが重要です。

難しい技術に長時間取り組むと、間違ったフォームが定着してしまうリスクがあります。

むしろ「今日はここまで」と区切りをつけ、翌日に持ち越す方が結果的に早い上達につながります。

練習の頻度については、毎日短時間でも継続することが、週末にまとめて長時間練習するよりもはるかに効果的です。

ギターの技術習得は筋肉記憶と密接に関係しており、毎日少しずつでも繰り返すことで、確実に身体に定着していきます。

仕事や学業で忙しい方でも、10分程度の隙間時間を活用すれば継続可能です。

目標を定めることで質が高まる

また、練習の質を高めるためには、明確な目標設定が不可欠です。

「今日は新しいコードを1つ覚える」「このフレーズを3回連続で弾けるようになる」など、具体的で達成可能な目標を設定します。

漠然と練習するよりも、目的意識を持って取り組む方が集中力も持続し、達成感も得られます。

練習環境も効率に大きく影響します。

静かで集中できる環境、適切な照明、快適な室温など、練習に適した環境を整えることで、限られた時間を最大限に活用できます。

スマートフォンなどの気が散る要因は取り除き、練習に完全に集中できる状態を作ることが大切です。

1-3. 目標設定と進捗管理のコツ

ギター上達において目標設定は羅針盤のような役割を果たします。

明確な目標がなければ、どの方向に進んでいいかわからず、結果として練習のモチベーションも下がってしまいます。

効果的な目標設定には、短期・中期・長期の3つの時間軸で考えることが重要です。

短期目標(1週間〜1ヶ月)では、具体的で測定可能な内容を設定します

例えば「Gメジャーコードを5秒以内にきれいに押さえられるようになる」「『カントリーロード』のイントロ部分を正確に弾く」などです。

これらの目標は技術的に達成可能で、成果を客観的に評価できるものでなければなりません。

短期目標の達成は自信につながり、継続的な練習の動機となります。

中期目標(3ヶ月〜半年)では、複数の技術を組み合わせた内容や、より複雑な楽曲への挑戦を設定します

「基本的な8つのコードをスムーズにチェンジできるようになる」「好きなアーティストの楽曲を1曲完奏する」などが例として挙げられます。

中期目標は長期的な成長への重要なマイルストーンとなります。

長期目標(1年以上)では、自分がギターでどのような表現をしたいか?という大きなビジョンを設定します

「バンドでライブ演奏する」「ブルースギターの基礎をマスターする」など、ギターを通じて実現したい夢や理想を明確にします。

長期目標は時として軌道修正が必要になりますが、練習の方向性を決める重要な指針となります。

進捗管理については、練習記録をつけることが最も効果的です。

練習日記には、その日の練習内容、達成できたこと、課題となった点、翌日への改善点などを記録します。

スマートフォンのアプリや手書きのノート、どちらでも構いませんが、継続できる方法を選ぶことが大切です。

記録を振り返ることで、自分の成長を客観視でき、モチベーションの維持にもつながります。

録音することは大事!(今は便利な時代)

定期的な録音や録画も効果的な方法です。

月に1回程度、同じ楽曲を演奏して録音し、以前の演奏と比較することで、自分の成長を実感できます。

演奏中は気づかない癖や改善点も、録音を聞き返すことで発見できます。

客観的な視点で自分の演奏を評価することは、上達において非常に重要な要素です。

また、目標設定時には現実的な内容にすることも大切です。

高すぎる目標は挫折の原因となり、低すぎる目標では成長が促されません。

自分の現在のレベルを正しく把握し、少し背伸びすれば届く程度の目標設定が理想的です。

達成できなかった場合でも、それを失敗と捉えるのではなく、次の学習機会として前向きに受け止める姿勢が重要です。

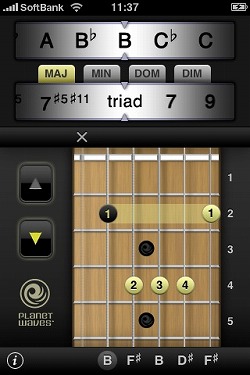

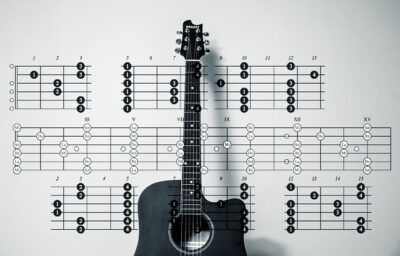

2-1. 基本的なコードチェンジの練習法

コードチェンジはギター演奏の基礎中の基礎であり、この技術なくして楽曲の演奏は成り立ちません。

多くの初心者がつまずくポイントでもありますが、正しい練習方法を実践すれば、必ず滑らかなコードチェンジができるようになります。

まず、基本的なダイアトニックコード(G、C、D、Em、Am、Dm、F)の正しい押さえ方を個別に習得します。

各コードについて、指の位置、力の入れ方、音の響きを確認し、クリーンに鳴らせるまで練習します。

この段階では時間をかけても構いませんので、正確性を最優先にしてください。

フィンガリングとコードチェンジ

間違ったフィンガリングが癖になってしまうと、後から修正するのは非常に困難です。(経験済みw)

次に、2つのコード間でのチェンジ練習を行います。

最も基本的で効果的な組み合わせは「GとC」「AとD」「EmとAm」などです。

練習方法は、まず最初のコードを押さえ、4拍数えた後に次のコードに移行します。

この時、メトロノームを使用せずに、自分のペースでゆっくりと行うことが重要です。

急がずに、正確なフィンガリングで移行できることを確認してください。

コードチェンジのコツは、「共通する指は動かさない」ことです。

移動が必要な指のみを効率的に動かし、無駄な動作を省くことで、よりスムーズなチェンジが可能になります。

リズムに合わせて弾く

練習が進んできたら、メトロノームを使用してリズムに合わせたコードチェンジに挑戦します。

最初はBPM60程度の遅いテンポから始め、正確にチェンジできるようになったら徐々にテンポを上げていきます。

この段階では、多少音が途切れても構いませんので、リズムキープを最優先にしてください。

リズム感とコードチェンジの技術を同時に養うことで、実際の楽曲演奏に必要な能力が身につきます。

複数のコードを連続してチェンジする練習も重要です。

「C→Am→Dm→G」といった循環コード進行や、実際の楽曲のコード進行を使って練習します。

最初は各コードで4拍ずつ、慣れてきたら2拍ずつ、最終的には8分音符でのチェンジを目標にします。

この練習により、様々なコード進行に対応できる応用力が身につきます。

コードチェンジの際によくある問題と対処法についても理解しておきましょう。

- 「指が絡まる」場合は、フィンガリングの順序を見直し、最も効率的な指の動きを見つけます。

- 「音が途切れる」場合は、次のコードを押さえる準備を早めに始めることを意識します。

- 「リズムが崩れる」場合は、テンポを落として正確性を重視した練習に戻ります。

視覚的な記憶も活用しましょう。

コード表を見ながら練習するのではなく、指板上の指の形を視覚的に記憶し、目を閉じても正しく押さえられるよう練習します。

また、各コードの音の響きを耳で覚えることで、正しく押さえられているかを音で判断できるようになります。

このような指と耳を使った練習により、より確実で安定したコードチェンジが可能になります。

2-2. ピッキングとストロークの正しい方法

ピッキングとストロークは、ギターの音色と表現力を決定する重要な技術です。

多くの初心者が見落としがちですが、右手の動作は左手のフィンガリングと同じかそれ以上に重要であり、正しい技術の習得なくして美しい音色を得ることはできません。(ギタートーンの本質)

まず理解すべきは、ピッキングとストロークは単に弦を鳴らすだけでなく、音楽的な表現を担う手段だということです。

ピックの持ち方から始めましょう。

正しいピックの持ち方

人差し指の側面にピックを乗せ、親指で軽く押さえます。

力を入れすぎず、繊細な感覚で保持することが重要です。

ピックの先端は約1〜2mm程度指から出し、弦に対して適切な角度でアプローチできるよう調整します。

多くの初心者が犯す間違いは、ピックを強く握りすぎることです。

これにより手首が硬くなり力みも生まれます。

単音でのピッキング練習では、弦に対してピックが垂直に近い角度で接触することを意識します。

ダウンピッキング(上から下への動作)とアップピッキング(下から上への動作)を交互に行うオルタネイトピッキングが基本となります。

最初は1弦のみを使用し、正確なタイミングでピッキングします。

音量と音色が一定になるよう、手首の柔軟性を活用した自然な動作を心がけてください。

ダウンストロークとアップストローク

ストロークにおいては、手首の動きが最も重要です。

肩や肘から動かすのではなく、手首を中心とした滑らかな回転運動によってストロークを行います。

ダウンストロークでは、手首を時計回りに回転させながら弦を上から下に撫でるように弾きます。

アップストロークはその逆で、反時計回りの手首の動きで下から上に弦を撫で上げます。

この際、すべての弦を均等に鳴らすことよりも、自然な強弱をつけることが重要です。

ストロークパターンの練習では、基本的な4/4拍子のパターンから始めます。

「ダウン・ダウン・アップ・アップ・ダウン・アップ」といった組み合わせを、メトロノームに合わせて正確に演奏します。

最初はコードを押さえずに、右手の動作のみに集中して練習することをお勧めします。

正しい手首の動きが身についてから、実際のコードと組み合わせることで、より効果的な習得が可能になります。

音色のコントロールも重要な要素です。

ピックが弦に当たる深さ、角度、スピードによって音色は大きく変化します。

深く当てれば太く力強い音、浅く当てれば繊細で明るい音が得られます。

楽曲の雰囲気や表現したい感情に応じて、これらの要素を調整する技術を身につけることで、より音楽的な演奏が可能になります。

リズムとアクセント

リズムパターンの基本についても理解しておきましょう。

8ビート、16ビート、3連符など、様々なリズムパターンに対応できるよう、段階的に練習を進めます。

それぞれのパターンには特有のタイミングがあり、継続的な練習により自然に演奏できるようになります。

また、アクセントの位置を変えることで、同じコード進行でも全く異なる印象にもなります。

練習の際は、鏡を使って自分の右手の動作を客観視することをお勧めします。

無駄な力が入っていないか、手首の動きが滑らかかどうか、ピックの角度は適切かなど、視覚的にチェックできます。

2-3. フィンガリングの基礎トレーニング

フィンガリングはギター演奏における左手の技術であり、美しい音色と正確な音程を生み出すための基礎となります。

多くの初心者が右手の技術に注意を向ける一方で、左手の重要性を軽視しがちですが、実際にはフィンガリングの質が演奏全体の印象を大きく左右します。

基本的な手の形から説明します。

フィンガリングは押弦の基本

左手の親指はネックの裏側、概ね中指の真後ろに位置させ、他の4本の指が弦に対して垂直に近い角度でアプローチできるよう調整します。

手首は曲げすぎず、自然な角度を保ちます。

指の独立性を養うトレーニングが最も重要です。

人差し指から小指まで、各指が独立して動作できるよう、地道な練習を積み重ねます。

1弦の1フレットから4フレットまでを人差し指から小指の順で押さえ、各音をゆっくりと確実に鳴らします。

この際、使用していない指が不必要に弦に触れないよう注意します。

指の独立性は一日で身につくものではありませんが、継続的な練習により確実に向上します。

フレット間の移動練習も重要です。

同じ弦上で異なるフレット間を移動する際、指全体を滑らかに移動させる技術を身につけます。

例えば、1弦の1フレットから5フレット、10フレットまでを順次移動し、各ポジションで正確に音を出す練習を行います。

この練習により、ネック全体を自由に使った演奏が可能になります。

弦移動のトレーニングでは、同じフレットで異なる弦を押さえる練習を行います。

例えば、3フレットで6弦から1弦まで順次移動し、各弦で正確な音を出します。

この際、指の角度や力の入れ方を弦に応じて微調整する感覚を養います。

ハンマリングとプリング(基本)

ハンマリングオンとプリングオフは、フィンガリング技術の応用として重要です。

ハンマリングオンでは、既に鳴っている音に対して指を勢いよく押し付けることで音程を上げます。

プリングオフはその逆で、押さえていた指を引っ掛けるように離すことで音程を下げます。

これらの技術により、滑らかなフレーズの演奏や表現力の向上が可能になります。

スライドとチョーキング

スライドやチョーキングといった表現技術も、基本的なフィンガリングの延長線上にあります。

スライドでは指を弦上で滑らせながら音程を変化させ、チョーキングでは弦を押し曲げることで音程を上下させます。(顔で弾く)

これらの技術は楽曲に表情をつける重要な手段であり、基本的なフィンガリングが確実にできるようになってから習得することをお勧めします。

指の筋力と柔軟性を向上させるための補助的なトレーニングも効果的です。

ギターを持たない時でも、指の開閉運動や各指の独立した動作練習を行うことで、フィンガリング能力が向上します。

ただし、過度なトレーニングは怪我の原因となるため、適度な範囲で継続することが重要です。

練習の際は、正確性を最優先にしてください。

速く動かすことよりも、各音がクリアに響くことを重視し、段階的にスピードを上げていきます。

フィンガリングの基礎が確実に身につけば、どのような楽曲にも対応できる技術的な土台が完成します。

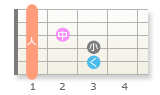

3-1. バレーコードを確実に押さえる方法

バレーコードは多くのギター初心者にとって最初の大きな壁となる技術です。

人差し指で複数の弦を同時に押さえるこの奏法は、確かに難易度が高いものの、マスターすることで演奏できる楽曲の幅が飛躍的に広がります。

バレーコードができないために挫折してしまう学習者も多いですが、正しいアプローチと継続的な練習により、必ず習得できる技術です。

まず、バレーコードの基本的な構造を理解しましょう。

初心者の壁であるFコード

最も基本的なFメジャーコードを例に説明すると、人差し指で1フレットの全弦をバレー(押さえ)し、中指で3弦2フレット、薬指で5弦3フレット、小指で4弦3フレットを押さえます。

この時、人差し指は6本すべての弦を均等に押さえる必要がありますが、実際には1弦、2弦、6弦がしっかり鳴れば十分です。

なぜなら、他の弦は別の指で押さえられているからです。

人差し指の位置とフォームが成功の鍵を握ります。

指の腹ではなく、やや側面(親指側)を使って弦を押さえることで、より効率的に力を伝えることができます。

また、人差し指は完全にまっすぐではなく、わずかに弓なりにカーブさせることで、弦の高低差に対応します。

指の位置はフレットのすぐ近く、フレットワイヤーに触れるか触れないかの位置が最も効果的です。

正しいポジショニングが肝

手首と腕のポジショニングも重要です。

手首を極端に曲げたり、肘を体に密着させたりすると、必要な力が指に伝わりません。

肘を適度に体から離し、手首を自然な角度に保つことで、人差し指に適切な圧力をかけることができます。

また、親指はネックの裏側で人差し指をサポートするように位置させ、挟み込むような力の配分を意識します。

筋力の向上も重要な要素ですが、力任せに押さえるのは正しいアプローチではありません。

適切なフォームで継続的に練習することで、必要な筋力は自然に身につきます。

握力を鍛える器具などを使用する方法もありますが、実際のギターでの練習が最も効果的です。

無理な力を加えると手首や腕を痛める原因となるため、疲れを感じたら適度に休憩を取ることが大切です。

弾きやすいように調整することも大事

ギターの調整も押さえやすさに大きく影響します。

弦高が高すぎる、フレットが摩耗している、ネックが反っているなどの問題があると、正しいフォームでも押さえにくくなります。

楽器店で調整を依頼するか、弦を細いゲージに交換することで、押さえやすさが大幅に改善される場合があります。

バレーコードの種類を段階的に増やしていくことも重要です。

Fメジャーをマスターしたら、同じフォームを2フレットに移動させたF#メジャー、3フレットのGメジャーと進んでいきます。

また、マイナーコードのバレー(Fmなど)や、7thコード(F7など)へも応用していきます。

各種類のコードに共通する基本的なバレーの技術が身につけば、コードの種類を増やすことは比較的容易になります。

練習時間の配分についても注意が必要です。

バレーコードの練習は指や手首に負担がかかるため、一度に長時間練習するよりも、短時間の練習を複数回に分けて行う方が効果的です。

1回の練習時間は10分程度に留め、他の練習と組み合わせながら継続することで、無理なく技術を向上させることができます。

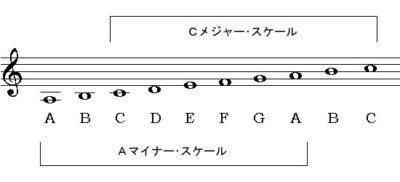

3-2. スケール練習で表現力を向上させる

スケール練習は単なる指の運動ではなく、音楽理論の理解と表現力の向上を同時に実現する重要な練習方法です。

多くの初心者がスケール練習を退屈で機械的なものと考えがちですが、正しいアプローチにより、音楽的センスと技術的スキルの両方を飛躍的に向上させることができます。

スケールは音楽の基礎であり、豊富な語彙を持つことで、より豊かな音楽表現が可能になります。

応用が効くペンタトニックスケール

最初に学ぶべきは、ペンタトニックスケールです。

5つの音から構成されるこのスケールは、ロック、ポップス、ブルース、フォークなど幅広いジャンルで使用され、覚えやすく実用性が高いという特徴があります。

Aマイナーペンタトニックスケール(A-C-D-E-G)を5フレットのポジションから始めることをお勧めします。

このポジションは指が最も自然に配置でき、初心者にとって習得しやすいためです。

スケール練習の基本は、正確な音程とリズムで各音を演奏することです。

メトロノームを使用し、最初はゆっくりとしたテンポ(BPM60程度)で、各音を明確に分離して演奏します。

上行(低い音から高い音へ)と下行(高い音から低い音へ)の両方向で練習し、指の動きと音の流れを身体に覚え込ませます。

この段階では、完璧な技術よりも一貫したリズムと正確な音程を重視してください。

指板上でのスケールパターンの理解も重要です。

同じスケールでも、異なるポジションで演奏することで、様々な音域と指使いを習得できます。

例えば、Aマイナーペンタトニックは5フレット、8フレット、12フレットなど複数のポジションで演奏可能です。

表現力を向上させるためには、技術的な正確性だけでなく、音楽的なニュアンスを意識した練習が必要です。

音の伸ばし方や強弱を意識する

同じスケールでも、強弱(ダイナミクス)、音の長さ、音色の変化などを意識することで、単調な音の羅列から感情豊かな音楽表現へと変化させることができます。

例えば、上行時は徐々に音量を上げ、下行時は音量を下げるといった変化をつけることで、自然な音の起伏を作り出せます。(中級者向け)

リズムパターンの変化も表現力向上の重要な要素です。

単純な4分音符だけでなく、8分音符、16分音符、3連符、付点音符など様々なリズムパターンでスケールを練習します。

また、アクセントの位置を変えることで、同じ音列でも全く異なる印象を与えることができます。

これらのリズミカルな変化は、実際の楽曲演奏やアドリブ演奏において重要な表現手段となります。

スケール練習をコード進行と組み合わせることで、より実践的な音楽理論の理解が深まります。

例えば、Am-F-C-Gのコード進行に対してAマイナーペンタトニックスケールを使用することで、コードトーンとスケールの関係性を体感できます。

各コードの構成音がスケール内のどの音と対応するかを理解することで、より説得力のあるメロディーラインを作ることができるようになります。

音楽の基礎であるメジャースケール

メジャースケール(ドレミファソラシド)の習得も表現力向上には欠かせません。

ペンタトニックスケールに比べて音数が多く複雑ですが、クラシック、ジャズ、ポップスなど幅広いジャンルの基礎となる重要なスケールです。

Cメジャースケールから始めて、段階的に他のキーのメジャースケールへと広げていきます。

インターバル(音程)を意識した練習も効果的です。

3度、5度、オクターブなど特定の音程を狙って演奏することで、メロディー構築の基礎能力が向上します。

また、スケール内の各音に対してハーモナイズ(和声化)を行い、3度や6度の並行移動で練習することで、より高度な音楽理論の実践的理解が深まります。

これらの練習は、後にアレンジやアドリブ演奏を行う際の重要な基礎となります。

3-3. リズム感を鍛える実践的アプローチ

リズム感は、ギター演奏において技術的なスキルと同等かそれ以上に重要な要素です。

どんなに高度な技術を持っていても、リズムが不安定では聴き手を上手く乗せる演奏は困難です。(ノリやグルーヴ感)

逆に、シンプルなコード進行でも正確で表情豊かなリズムがあれば、非常に魅力的な演奏となります。

リズム感は生まれ持った才能と思われがちですが、実際には適切な練習により確実に向上させることができる技術です。

メトロノームを活用して練習する

メトロノームを活用して練習を始めましょう。

多くの初心者がメトロノームを「合わせるもの」と考えがちですが、正しくは「一緒に演奏する伴奏者」として捉えるべきです。

メトロノームに機械的に合わせるのではなく、メトロノームのクリック音を基準にしながら、アクセントを付けたり音楽的な間を意識することが重要です。

最初はBPM60程度のゆっくりとしたテンポから始め、メトロノームの音を聞きながら手拍子や足でリズムを取る練習を行います。

リズムの音の長さを身体で表現します。

音の長さの基本

4分音符、8分音符、16分音符の概念を頭で理解し、実際に体現します。

でリズムを歌いながら(「タン・タン」「タカ・タカ」「タカタカ・タカタカ」など)、手でギターを弾く練習を行うことで、頭と身体の両方でリズムを理解できます。

この方法により、複雑なリズムパターンも段階的に習得可能になります。(地味ですが...)

コードストロークでのリズム練習では、右手の動作とリズムパターンを同期させることが重要です。

8ビートの基本パターンを、メトロノームと完全に同期させて演奏します。

この際、実際に弦を鳴らすストロークと、空振りのストローク(ゴーストストローク)を組み合わせることで、手の動きを一定に保ちながら多様なリズムパターンを表現できます。

シンコペーション(拍子のずれ)の練習は、リズム感向上において特に効果的です。

通常の拍の位置から少しずらして音を出すことで、躍動感のあるリズムを作り出します。

レゲエ、ファンク、ラテン、ボサノヴァなどのジャンルでよく使用されるこの技法を習得することで、リズムに対する感覚がより洗練されます。

最初は簡単なシンコペーションから始め、徐々に複雑なパターンに挑戦していきます。

異なるジャンルのリズムパターンを学ぶことで、リズム感の幅が大きく広がります。

色んな音楽ジャンルのリズムを聞く

ロックの8ビート、ジャズのスイング、ボサノヴァの独特なグルーヴ、ブルースのシャッフルなど、各ジャンルには特徴的なリズムパターンがあります。

これらを実際に耳で聴き演奏することで、多様な音楽スタイルに対応できるリズム感が身につきます。(道のりは長いですが)

また、各ジャンルの代表的な楽曲を聴き込むことで、リズムパターンの微妙なニュアンスを理解できます。

またメトロノームなしでも一定のテンポを保てる能力は、バンド演奏において非常に重要です。

メトロノームと合わせて演奏した後、メトロノームを止めて同じテンポで演奏を続ける練習を行います。

最初は数小節しか続かないかもしれませんが、継続的な練習により長時間安定したテンポを維持できるようになります。

身体全体を使ったリズム練習も効果的です。

足でリズムを刻みながら演奏する、肩や頭でリズムを取りながら弾くなど、全身でリズムを感じることで、より自然で表現力豊かな演奏が可能になります。

また、他の楽器(ドラム、ベース、キーボードなど)のリズムパートを理解することで、アンサンブルにおけるギターの役割をより深く理解できます。

そして自分の演奏を録音し、メトロノームと照らし合わせて客観的に評価することで、リズムの癖や改善点を発見できます。

継続的な練習と自己分析により、リズム感は確実に向上していきます。

4-1. 1日30分で結果を出す練習スケジュール

効率的な練習スケジュールは、忙しい現代人にとって非常に重要です。

1日30分という短時間でも、適切に構成された練習メニューを継続することで、確実な上達を実現できます。

重要なのは時間の長さではなく、集中度と練習内容の質です。

研究によると、集中力が持続する時間は個人差がありますが、概ね20分から40分程度とされており、30分という時間設定は現実的と言えます。

基本的な練習スケジュールの構成は以下の通りです。

大まかに練習スケジュールを組んでみる

ウォーミングアップ(5分)、基礎練習(10分)、課題フレーズの練習(10分)、復習・応用(5分)という配分が最も効果的です。

各セクションには明確な目的があり、段階的に難易度を上げることで、効率的なスキルアップを図ります。

この構成により、身体の準備から技術習得、定着まで一連の流れを30分以内で完結できます。

ウォーミングアップ(5分)では、指と手首の柔軟性を高め、演奏に適した状態を作ります。

軽いストレッチから始め、開放弦でのピッキング練習、基本的なコードの押さえ直しなどを行います。

このセクションの目的は技術向上ではなく、怪我の予防とフィンガリングの向上です。

基礎練習(10分)は、毎日継続すべき基本技術の維持・向上に充てます。

スケール練習、基本コードのチェンジ、リズムパターンの練習などをローテーションで行います。

例えば、月曜日はペンタトニックスケール、火曜日は基本コードチェンジ、水曜日は8ビートストローク、といった具合に日替わりでメニューを変えることで、幅広い基礎技術をバランスよく維持できます。(一例)

課題フレーズの練習(10分)では、現在の課題や新しく学びたいギターフレーズに集中して取り組みます。

バレーコードの練習、新しいストロークパターンの習得、ギターソロの練習など、個人の状況に応じて内容を設定します。

重要なのは、この時間内で完璧にマスターしようとしないことです。

新しい技術は数日から数週間かけて段階的に習得するものなので、「今日はここまで進んだ」という進歩を実感することを目標にします。

復習・応用(5分)では、練習した内容を楽曲の中で実践したり、これまでに学んだ技術を組み合わせたりします。

好きな楽曲の一部分を演奏する、学んだコード進行でオリジナルのメロディーを作ってみるなど、楽しみながら技術を定着させることが目的です。

週間スケジュールの組み方も重要です。

月曜日から金曜日は基本練習を15分行い、土曜日は少し時間を延ばして新しい楽曲に挑戦する、日曜日は好きな曲を自由に弾いて楽しむ、といったメリハリのある構成が継続のコツです。

毎日同じメニューでは飽きてしまうため、適度な変化を取り入れることで練習のモチベーションを維持できます。

練習ノートを書く

練習記録をつけることも30分練習の効果を最大化するために重要です。

その日の練習内容、達成できたこと、翌日への課題などを簡潔に記録します。

練習記録を振り返ることで、自分の成長を客観視でき、モチベーションの維持にもつながります。

時間管理のコツとして、練習開始前に明確な目標を設定することで気持ちがだれることを少しは抑えられます。

4-2. ウォーミングアップからクールダウンまで

ギター練習におけるウォーミングアップとクールダウンは、スポーツと同様に、パフォーマンスの向上と怪我の予防において極めて重要な役割を果たします。

多くのギタリストが練習の始めからいきなり難しい楽曲や技術に取り組みがちですが、これは効率的でないばかりか、腱鞘炎や筋肉疲労などの身体的トラブルの原因となる可能性があります。

適切なウォーミングアップとクールダウンの習慣化により、練習の質が向上し、長期的な演奏活動を支える基盤が築けます。(身体が資本です)

ウォーミングアップは楽器を持つ前に軽くストレッチを行います。

肩、腕、手首、指のストレッチを各部位15秒程度行い、血行を促進します。

特に手首と指のストレッチ体操は、ギター演奏で最も使用する箇所なので大切です。

自分の身体と対話するように

楽器を持ってからのウォーミングアップは、開放弦のピッキング練習から始めます。

6弦から1弦まで順番に、ゆっくりとしたテンポで各弦を弾きます。

この時、右手のピッキングフォーム、左手の押さえ方、姿勢などの基本事項を確認します。

メトロノームをBPM60程度に設定し、4分音符で各弦を4回ずつ弾く練習が効果的です。

音色の均一性と正確なタイミングを意識し、技術的な完璧さよりも安定性を重視してください。

次に、基本的なコードの押さえ方の練習を行います。

C、G、Am、F、Dmなどの基本コードを、時間をかけて正確にフォームを確認しながら押さえます。

各コードで4拍キープし、指の位置、力の入れ方、音の響きを細かくチェックします。

急がずに、一つ一つのコードでしっかりと音が出るまで練習することが大事です。

スケール練習もウォーミングアップに取り組みましょう。

シンプルなCメジャースケールを、ゆっくりとしたテンポで上行・下行します。

この段階では速度よりも正確性を重視し、各音がクリアに響くことを確認してください。

左手と右手の連動性を高め、これから行う本格的な練習への準備を整えます。

集中してギターと向き合う時間

本練習では、その日の目標に応じた内容に集中して取り組みます。

新しい技術の習得、楽曲の練習、苦手分野の克服など、明確な目的を持って練習することで習熟度が向上します。

練習中は定期的に姿勢や力の入れ方をチェックし、無駄な力みがないかを確認してください。

練習の質を維持するためには、集中して「この時間はギターと向き合う時間」と思うことが肝。

身体的なクールダウンでは、ストレッチとマッサージを行います。

特に、手首と指のストレッチは入念に行い、筋肉の緊張をほぐします。

肩や首のストレッチとマッサージも行い、練習で蓄積された緊張を緩和してください。

各ストレッチは30秒から1分程度行い、呼吸を深くしながらやります。

ストレッチとマッサージは正直なところ面倒だと思いますが、ギター歴が長くなるほどに大切だと実感します!

自分の身体を労わりながら長くギターを弾き続けてほしいと思います。

4-3. レベル別おすすめ練習曲リスト

ギターの上達において、自身のレベルに合った曲を選択することは大切です。

自分のレベルに適した楽曲で練習することで、技術的な向上だけでなく、音楽的な楽しさも同時に得ることができます。

逆に、レベルに合わない楽曲を選ぶと、挫折の原因となったり、悪い手癖などが定着してしてしまうリスクがあります。

ここでは、洋楽を中心とした初級、中級、上級の各レベルに応じた練習曲を系統的に紹介し、それぞれの楽曲が持つ学習効果についても詳しく解説します。

初級レベル(ギター歴0-6ヶ月)

初級者にとって最も重要なのは、基本的なコードチェンジとストロークパターンの習得です。

「Wonderwall」(Oasis)は初級者に最も人気の楽曲の一つで、Em-C-D-Gの基本的な進行を中心とし、カポタストを2フレットに装着することで演奏しやすくなります。

8ビートのストロークパターンの練習に最適で、世界中で愛され続けている名曲です。

「Love Me Do」(The Beatles)は、G-C-D-Emの基本コードで構成され、ビートルズの楽曲の中でも特に演奏しやすい一曲です。

次に「Three Little Birds」(Bob Marley)は、A-D-Eという非常にシンプルなコード進行で、レゲエ特有のリズムパターンの入門に最適です。

これらの楽曲は、どれも世界的に有名で、初心者のモチベーション維持に効果的です。

中級レベル(ギター歴6ヶ月-2年)

中級レベルでは、バレーコード、より複雑なストロークパターン、簡単なソロなどに挑戦します。

「Blackbird」(The Beatles)は、フィンガーピッキングとメロディーの組み合わせを学ぶのに理想的な楽曲です。

左手と右手の独立した動作が要求され、クラシカルなギター技法の基礎を身につけることができます。

「Tears in Heaven」(Eric Clapton)は、バレーコードを含む美しいバラードで、感情表現とテクニックの両方を学べます。

クラプトンらしいメロディアスなギターソロも必聴です。

エリック・クラプトンの「Layla」でギターらしい表現力を!

「Dust in the Wind」(Kansas)は、フィンガーピッキングの傑作として知られ、右手の技術向上に大きく貢献します。

トラヴィスピッキングという奏法の入門としても優秀で、アコースティックギターの表現力を大幅に向上させます。

上級レベル(ギター歴2年以上)

上級レベルでは、複雑なコード進行、高度なソロ演奏、様々な奏法の組み合わせに挑戦します。

「Stairway to Heaven」(Led Zeppelin)は上級者の登竜門とも言える楽曲で、美しいアルペジオから激しいロック調への展開、エモーショナルなギターソロ、複雑なコード進行など、ギター演奏の様々な要素が詰まっています。

特に後半のギターソロは、ロックギターの表現力を学ぶのに最適です。

「Little Wing」(Jimi Hendrix)は、ロックギターの表現力と技術力の両方を要求する名曲です。

チョーキング、ヴィブラート、ハンマリングオンやコードカッティングなどの奏法を組み合わせた感情豊かな演奏を学べます。(色んなギタリストたちがカバーしてますね)

「哀愁のヨーロッパ」(Santana)は、ラテンロックの代表的な楽曲で、情感豊かなギターソロと独特のリズムパターンを学べます。

各レベルで重要なのは、楽曲を完璧に演奏することだけでなく、その楽曲から何を学ぶかを明確にすることです。

技術的な側面だけでなく、音楽的な表現、楽曲の構造、ジャンルの特徴なども同時に学ぶことで、総合的なギタリストとしての成長が期待できます。

5-1. スランプを脱出する心理的アプローチ

ギターの練習において、スランプは何度か経験するかと思います。

「思うように上達しない」「以前できていたことができなくなった」「練習のモチベーションが湧かない」といった状況は、初心者から上級者まで、様々なギタリストたちが経験する可能性があります。

重要なのは、スランプを「失敗」や「才能の限界」として捉えるのではなく、成長過程への一時的な期間と理解し、適切な心理的アプローチで乗り越えることです。

多くの場合、スランプは急激な技術向上の後に起こる一時的な停滞期間です。

脳が新しい情報を整理・統合する過程で一時的なパフォーマンスの低下が起こることは、学習科学の分野でも証明されています。

自分を理解するように俯瞰してみる

また、完璧主義的な思考や他者との比較、過度な期待なども、スランプを深刻化させる心理的要因となります。

目標設定の見直しが効果的な解決策の一つです。

スランプ時は往々にして目標が高すぎるか、漠然としすぎている場合があります。

「完璧に弾けるようになる」という曖昧な目標を、「今日はこのフレーズを3回連続で弾く」「このコードチェンジを滑らかに行う」といった具体的で達成可能な小さな目標に分割します。

小さな成功を積み重ねることで、自信が回復し、前向きな気持ちを作り出せます。

練習内容の変化も重要なアプローチです。

同じような練習を繰り返していると、身体だけでなく気持ちも飽きてきます。

普段と異なるジャンルの楽曲に挑戦する、新しい奏法を学ぶ、セッションや発表の機会を設けるなど、刺激的な要素を取り入れることで、新鮮な気持ちで練習に取り組めます。

また、しばらくギターから離れて他の音楽活動(コンサート鑑賞、音楽理論の学習など)に時間を使うことも効果的です。

音楽も人とのつながりが大事

気晴らしとして同じような経験をしている友達と情報交換をする、指導者に相談する、音楽仲間と一緒に遊ぶなど、孤独感を解消し、新たな刺激を得ることができます。

オンラインコミュニティやローカルな音楽サークルへの参加は、同じ目標を持つ仲間との出会いの場となり、お互いに励まし合える関係を築けます。

過去の成功体験を振り返ることも一つの心理テクニックです。

今までに達成できたこと、乗り越えてきた困難、感じた喜びなどを具体的に思い出してみる。

スランプの最中は否定的な面にばかり注目しがちですが、過去の成長を客観視することで、現在の状況を相対化できます。

「以前もこのような時期があったが、最終的には乗り越えられた」という事実は、大きな心理的支えとなります。

遠回りすることも人生の醍醐味

環境変化もスランプ脱出に効果的です。

いつもと違う場所で練習する、新しい楽器やアンプを試してみる、異なる時間帯に練習するなど、物理的な環境を変えることで心理状態にも変化が生まれます。

また、音楽以外の活動(散歩、読書、映画鑑賞など)に時間を使うことで、固まった思考パターンを解きほぐすことができます。(重要!)

最終的に大事なのは、スランプを「成長の一部」として受け入れることです。

焦らず、自分のペースを大切にし、小さな進歩を積み重ねることで、必ずスランプから脱出できるという信念を持ち続けることが最も重要な心構えと言えるでしょう。

5-2. 指の痛みや疲労への対処法

ギター演奏において指の痛みや疲労は、初心者から上級者まで共通して経験する問題です。

適切な対処法を知らずに無理を続けると、慢性的な痛みや腱鞘炎などの深刻な怪我につながる可能性があります。

しかし、正しい知識と予防策を身につけることで、これらの問題を最小限に抑え、長期的な演奏活動を維持することができます。

ギター初心者が最初に経験する指先の痛みは、弦を押さえることによる圧迫と摩擦が原因です。

この痛みは避けられないものですが、段階的に慣らしていくことで指先の皮膚が厚くなり、痛みは徐々に軽減されます。(慣れの問題)

身体のケアが大事

練習前後のストレッチとウォーミングアップも重要です。

手首の回転運動、指の開閉運動、各指の独立した動作練習などを行うことで、血行を促進し、筋肉の柔軟性を高めます。

練習後には同様のストレッチに加えて、指や手首のマッサージを行うと疲労の緩和につながります。

ギター弦の選択も指の負担に大きく影響します。

初心者や指の痛みに悩む人は、より細いゲージの弦(ライトゲージやエクストラライトゲージ)を使用することで、押弦に必要な力を軽減できます。

また、コーティング弦を使用することで、指との摩擦を減らし、痛みを軽減する効果も期待できます。

ギターのセットアップ(弦高調整、ネック調整など)も重要で、適切にセットアップされたギターは押弦が楽になり、指への負担が大幅に軽減されます。

予防的な筋力トレーニングも効果的です。

指や手首の筋力を段階的に向上させることで、演奏に必要な持久力を養い、疲労しにくい体を作ることができます。

ただし、過度なトレーニングは逆効果となるため、適度な負荷で継続することが重要です。

握力強化器具よりも、実際にギターを使った練習の方が、演奏に必要な筋群をバランスよく鍛えることができます。

5-3. モチベーション維持の具体的方法

ギターを継続して楽しむ為には、モチベーションの維持は重要な要素です。(結局はメンタル)

練習初期の熱意が徐々に薄れ、練習が義務的になってしまう経験は多くのギタリストが通る道です。

しかし、適切な戦略とマインドセットにより、長期間にわたって高いモチベーションを維持し、楽しみながら上達し続けることは十分に可能です。

重要なのは、モチベーションを一時的な感情ではなく、「最低でも基礎練習だけはやり切ろう!」とルーティン化することです。

明確な目標を持つことが進路に迷わない

目標設定が最も効果的なモチベーション維持の一つです。

大きな長期目標(「1年後にライブで演奏する」など)を設定した上で、それを細かな短期目標に分解します。

例えば「今週は新しいコードを2つ覚える」「今月は好きな曲のサビを弾けるようになる」といった達成可能な目標を設定し、それらを達成するたびに自分を褒めることで、継続的な達成感を得られます。

目標達成時の小さなご褒美(好きなCDを買う、新しいピックを購入するなど)も効果的です。

マンネリ化がすることが最も危険(経験上)

練習内容の多様化により、マンネリ化を防ぐことができます。

毎日同じような基礎練習ばかりでは飽きが生じるため、曜日ごとに異なる練習内容を設定したり、新しいジャンルの楽曲に挑戦したりします。

月曜日はブルース、火曜日はポップス、水曜日はロックといった具合に、ジャンルを変えることで新鮮さを保てます。(音楽を聴くだけでも良い)

また、定期的に新しい奏法や理論を学ぶことで、知的好奇心を刺激し続けることができます。

進歩の可視化も重要なモチベーション維持のやり方です。

練習記録をつける、定期的に演奏を録音・録画する、習得した楽曲のリストを作成するなど、自分の成長を客観的に確認できる仕組みを作ります。

特に、2ヶ月前や半年前の録音と現在の演奏を比較することで、普段は気づかない成長を実感できます。

SNSでの演奏動画投稿も、他者からのフィードバックを得られる効果的な方法です。

音楽仲間を見つける

音楽コミュニティへの参加は、モチベーション維持において非常に効果的です。

オンライン上、ローカルな音楽サークル、ギター教室のグループレッスンなど、同じ趣味を持つ人々との交流により、刺激を受け続けることができます。

他人の演奏を聞くことで新しいアイデアを得たり、自分の演奏に対するフィードバックを受けたりすることで、練習のモチベーションが向上します。

あとは場数を踏むことで度胸もつきます。

家族や友人の前での演奏、ジャムセッションイベントへの参加、オンラインでの演奏配信など、人前で演奏する機会を積極的に作ります。

聴衆がいることで緊張感が生まれ、それが練習への動機となります。

また、人に喜んでもらえる体験は、音楽の本質的な喜びを再確認させてくれます。(原体験の積み重ね)

最初は家族や親しい友人から始めて、徐々に範囲を広げていくことで無理なく演奏経験を積めます。

色んな角度で音楽と出会う

音楽を学ぶ接点を増やすことも効果的です。

通常の教則本やオンライン教材に加えて、好きなアーティストの楽曲を耳コピする、音楽理論書を読む、他の楽器奏者との合奏を試すなど、多角的なアプローチを取り入れます。

また、ギター以外の音楽活動(コンサート鑑賞、音楽ドキュメンタリー視聴、楽器店巡りなど)も、間接的にモチベーションが上がります。

私は、ギタリストのギターキッズ時代のインタビューやエピソードなどを読んだり聞くと共感することがありました。

また、時にはギターから離れて他の活動に時間を使うことも、長期的なモチベーション維持には有効です。

6-1. ソロギターの基礎とアレンジ技法

ソロギターは、一本のギターでメロディー、ハーモニー、ベースラインを同時に演奏する高度な技法です。

この技術をマスターすることで、伴奏者なしでも完結した音楽表現が可能になり、ギタリストとしての表現の幅が飛躍的に広がります。

クラシックギター、ジャズギター、フィンガースタイルなど、様々なジャンルでソロギターの技法が発達しており、それぞれに特有のアプローチと表現方法があります。

ソロギターの基礎は、左手と右手の完全な独立性の習得から始まります。

右手は親指、人差し指、中指、薬指をそれぞれ独立してコントロールし、同時に複数の弦を弾き分ける必要があります。

一般的に、親指(P)は4、5、6弦のベース音を、人差し指(I)は3弦を、中指(M)は2弦を、薬指(A)は1弦を担当します。

この「PIMA」システムは、クラシックギターで発達した運指法で、ソロギターの基礎となる重要な技術です。

アルペジオがすべての基礎

基本的なアルペジオパターンの習得が最初のステップです。

「P-I-M-A」の順番で弦を弾く基本パターンから始め、「P-I-M-I」「P-M-I-M」など様々なバリエーションを練習します。

各指が独立して動作し、音量と音色が均一になるよう注意深く練習します。

最初はゆっくりとしたテンポで正確性を重視し、慣れてきたら徐々にテンポを上げていきます。

和音の分散演奏(アルペジオ)と旋律の組み合わせが、ソロギターの核心部分です。

簡単な楽曲から始めて、メロディーラインを1弦や2弦で演奏しながら、低音弦でハーモニーやベースラインを奏でる練習を行います。

「Greensleeves」などの伝統的な楽曲は、ソロギターアレンジの入門に適しています。

これらの楽曲は比較的シンプルな構造でありながら、美しいメロディーとハーモニーを持っており、基礎技術の習得に理想的です。

ベースラインの構築技法も重要な要素です。

コードの根音(ルート)だけでなく、5度、3度、経過音などを効果的に使用することで、動的で音楽的なベースラインを作ることができます。

特に、ウォーキングベースの技法は、ジャズやブルースのソロギターにおいて重要な表現手段となります。

低音弦でのベースライン演奏と高音弦でのメロディー演奏を同時に行うことで、まるでピアノのような豊かな音楽表現が可能になります。

便利なオープンチューニング

オープンチューニングの活用も、ソロギター演奏において効果的な技法です。

DADGAD、オープンG、オープンDなどの特殊なチューニングを使用することで、レギュラーチューニングでは困難な和音や響きを得ることができます。

特に、フィンガースタイルのソロギターでは、オープンチューニングが頻繁に使用され、独特の響きと演奏しやすさを提供します。

各チューニングには特有の特徴があり、楽曲や表現したい雰囲気に応じて選択します。

パーカッシブな要素の導入により、リズムセクションの機能も担うことができます。

右手の手のひらや指でギターボディを叩く、弦をミュートしながらピッキングしてパーカッシブな音を出すなどの技法により、ドラムやパーカッションのような効果を加えることができます。

これらの技法は現代のフィンガースタイルギターで特に発達しており、一人でバンド全体のような音響効果を作り出すことが可能です。

6-2. ジャンル別演奏スタイルの習得

ギター演奏において、異なる音楽ジャンルにはそれぞれ特有の演奏スタイル、技法、アプローチがあります。

ジャンル別の演奏スタイルを習得することで、音楽的な表現力が大幅に向上し、様々な音楽シーンに対応できる幅広いスキルセットを身につけることができます。

各ジャンルの特徴を理解し、その本質を捉えた演奏技術を習得することは、単に技術的な向上だけでなく、音楽に対する深い理解と感性の育成にもつながります。

ブルース演奏スタイル

ブルースはギター音楽の基礎とも言える重要なジャンルで、ロック、R&B、ファンクなど多くのジャンルの土台となっています。

ブルースの演奏では、ペンタトニックスケールの習得が不可欠です。

特に、ブルーノート(♭3rd、♭5th、♭7th)の効果的な使用により、ブルース特有の感情表現を生み出します。

チョーキング奏法も重要で、1音から1音半程度のベンディングにより、泣きのような表現を作り出します。

12小節ブルース進行(I-I-I-I-IV-IV-I-I-V-IV-I-V)の理解と習得は、ブルース演奏の基本中の基本です。

このコード進行に対して、適切なスケールを使用したアドリブ演奏ができるようになることで、ブルースの本質を体現できます。

また、シャッフルリズム(跳ねたリズム)の習得も重要で、8分音符を3連符として演奏することで、ブルース特有のグルーヴ感を作り出します。

ジャズ演奏スタイル

ジャズギターは複雑な和声理論と高度な技術を要求するジャンルです。

テンションコード(9th、11th、13th)の理解と実践的な使用法の習得が重要で、基本的な3和音から発展した複雑な和音構造を学びます。

ii-V-I進行はジャズの基本的なコード進行で、この進行に対するスケールワークとコードワークの両方を習得する必要があります。

コンピング(伴奏)技術も重要で、リズムセクションとしての役割を果たしながら、メロディー楽器をサポートする技術を学びます。

4ビートの中でのコードの切り方、音の長さのコントロール、ゴーストノートの使用などにより、ジャズ特有のスイング感を表現します。

アドリブ演奏では、コードスケール理論に基づいた即興演奏技術を段階的に習得していきます。

ロック演奏スタイル

ロックギターはパワーコード、ギターリフ、ソロ演奏が主要な要素です。

パワーコード(5度の和音)を使用したリズムギターでは、ダウンピッキングを中心とした力強いアクセントが特徴的です。

ミュート奏法により、アタック感のある音色を作り出し、ギターリフの表現力を向上させます。

また、オーバードライブやディストーションなどのエフェクターの使用により、ロック特有の歪んだ音色を活用します。

リードギター演奏では、ペンタトニックスケールやメジャースケールを基本としたソロ演奏技術を習得します。

チョーキング、ヴィブラート、ハンマリングオン、プリングオフなどの装飾技法を組み合わせることで、感情豊かなソロを演奏できます。

また、速弾き技術(オルタネイトピッキング、エコノミーピッキングなど)の習得も、ロックギターの表現力向上に重要です。

ボサノヴァ演奏スタイル

ボサノヴァは、洗練されたハーモニーと独特のリズムパターンが特徴のブラジル音楽です。

基本的なボサノヴァリズムの習得が重要で、2拍目と4拍目にアクセントを置いた独特のグルーヴを作り出します。

右手の親指でベース音を弾きながら、他の指でコードを演奏する技術が必要です。

テンションコードの使用も重要で、maj7、m7、dom7などの7thコードを基本とし、9th、11th、13thなどのテンションを加えることで、ボサノヴァ特有の洗練されたハーモニーを表現します。

また、クロマチックなベースラインの使用により、滑らかで美しい和声進行を作り出します。

各ジャンルの習得において重要なのは、単に技術を模倣するだけでなく、そのジャンルが持つ文化的背景や歴史的文脈を理解することです。(音楽ルーツ)

また、各ジャンルの代表的なアーティストの演奏を聴き込み、その表現の本質を理解することで、より深いレベルでの演奏が可能になります。

6-3. アドリブ演奏への第一歩

アドリブ演奏は、ギタリストにとって最も創造的で表現力豊かな演奏形態の一つです。

楽譜に頼らず、その場で音楽を創造する能力は、技術的なスキルだけでなく、音楽理論の理解、聴音能力、そして何より音楽的センスが要求される高度な技術です。

しかし、適切なステップを踏んで段階的に学習することで、誰でもアドリブ演奏の楽しさを体験し、徐々に技術を向上させることができます。

アドリブは「自由な演奏」と思われがちですが、実際には確固とした理論的基盤の上に成り立つ技術です。

アドリブ演奏の基礎は、スケールの完全な習得から始まります。

頼りになるペンタトニックスケール

特にマイナーペンタトニックスケールは、ブルース、ロック、ポップスなど幅広いジャンルで使用でき、アドリブ入門に最適です。

Aマイナーペンタトニックスケール(A-C-D-E-G)を5つの異なるポジションで演奏できるよう練習し、指板全体でのスケールパターンを把握します。

各ポジションが滑らかに連結できるようになることで、広い音域でのアドリブ演奏が可能になります。

コード進行に対する理解も不可欠です。

アドリブは無作為な音の羅列ではなく、背景にあるコード進行と密接に関連した音楽表現です。

まず、シンプルなコード進行(I-vi-IV-V、ii-V-I など)に対して、適切なスケールを使用したアドリブを練習します。

各コードに対してどのスケールが効果的かを理解し、コードチェンジに合わせてスケールを変化させる技術を身につけます。

時間をかけてでも覚える価値があるのはコードトーンです。(応用が効きます)

フレーズの構築とモチーフの発展が、音楽的なアドリブの鍵となります。

ランダムに音を選ぶのではなく、短いメロディックなフレーズ(モチーフ)を作り、それを反復、変奏、発展させることで、統一感のあるアドリブを演奏します。

2-4小節程度の短いフレーズから始め、それをリズム変化、音程変化、装飾音の追加などにより発展させる練習を行います。

歌うようにリズムや休符を意識する

リズムの多様性もアドリブ演奏において重要な要素です。

8分音符、16分音符、3連符、シンコペーションなど、様々なリズムパターンを組み合わせることで、単調さを避け、躍動感のあるアドリブを演奏できます。

また、休符の効果的な使用により、音楽に呼吸感と緊張感を与えることができます。

時には「何を弾かないか」が「何を弾くか」と同じくらい大切になってきます。(ジェフベックが参考になります)

本文のまとめ

ここまで長文を読んでいただきましてありがとうございます。

ギター上達は決して一朝一夕で成し遂げられるものではありませんが、正しい方法と継続的な努力があれば、誰でも必ず上手くなることができます。

本記事で解説した内容を要約すると、まず基本となるのは正しい姿勢とフォームの習得です。

これは全ての技術の土台となり、疎かにすると後々の上達に大きな影響を与えます。

次に、効率的な練習時間の設定と目標管理により、限られた時間を最大限に活用することが重要です。

技術面では、基本的なコードチェンジとピッキング、そしてフィンガリングの基礎をしっかりと固めた上で、バレーコードやスケール練習といった技術に段階的に取り組みます。

効果的な練習メニューとして、1日30分という短時間でも、集中して取り組めば十分な効果が期待できます。

重要なのは量よりも質であり、ウォーミングアップからクールダウンまでの構造化された練習を継続することです。

弾き続けることが最大のカギ!

上達の過程では必ず壁にぶつかりますが、それは成長の証でもあります。

スランプや身体的な不調、モチベーションの低下といった課題に対しても、適切な対処法を知っていれば乗り越えることができます。

さらに上を目指す場合は、ソロギターやジャンル別の演奏スタイル、アドリブ演奏などの応用技術に挑戦します。

しかし、どんなに高度な技術を学ぶ際も、基礎を疎かにしてはいけません。

最も大切なのは、長期的な視点を持ち、楽しみながら続けることです。(最重要!)

他の演奏者との交流や情報交換も上達を促進する重要な要素です。

時には挫折や停滞を感じることもあるでしょうが、それも含めてギター習得の醍醐味だと捉え、音楽そのものを楽しむ心を忘れずに練習を続けてください。

ギター上達に特効薬はありませんが、正しい方法で継続すれば、必ず理想の演奏に近づくことができます。

今日から実践できることから始めて、あなたのギター人生をより充実したものにしていきましょう。